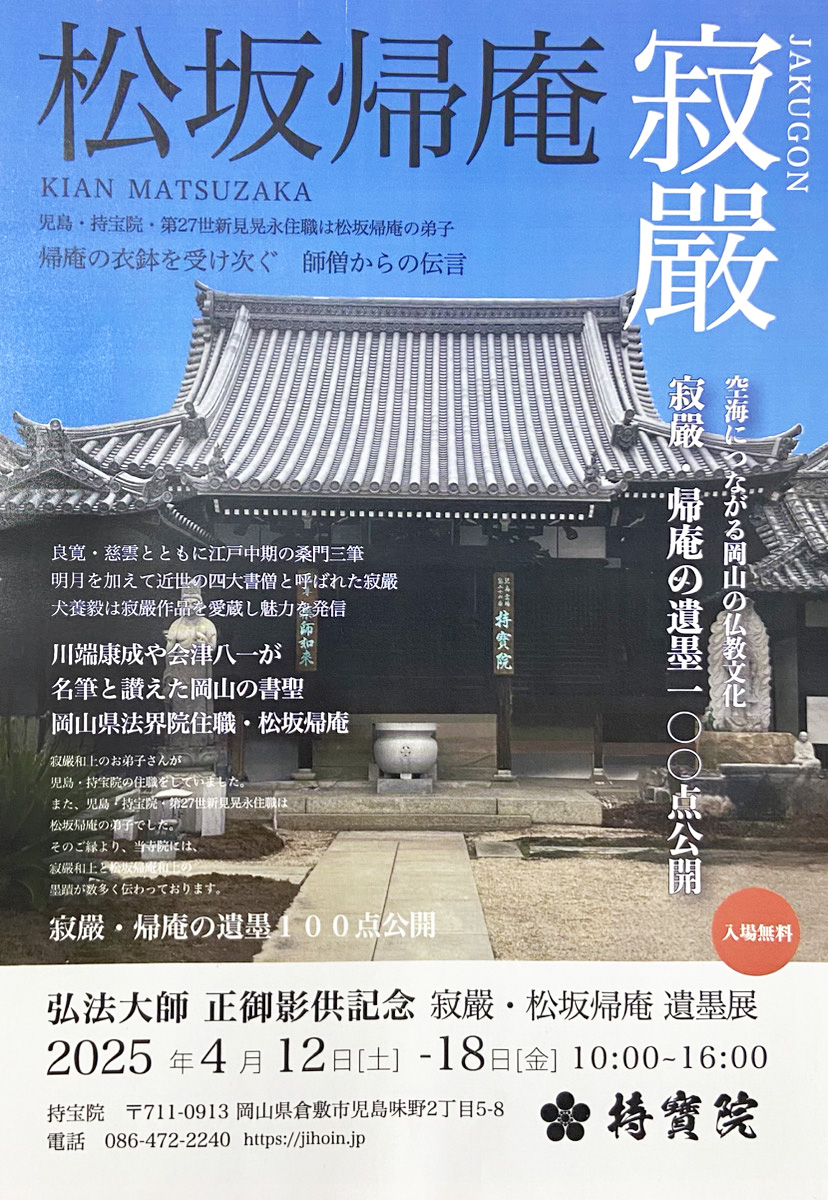

弘法大師正御影供記念「寂嚴・松坂帰庵遺墨展」

この度、弘法大師「正御影供」を記念して「寂嚴・松坂帰庵遺墨展」を開催することとなりました。

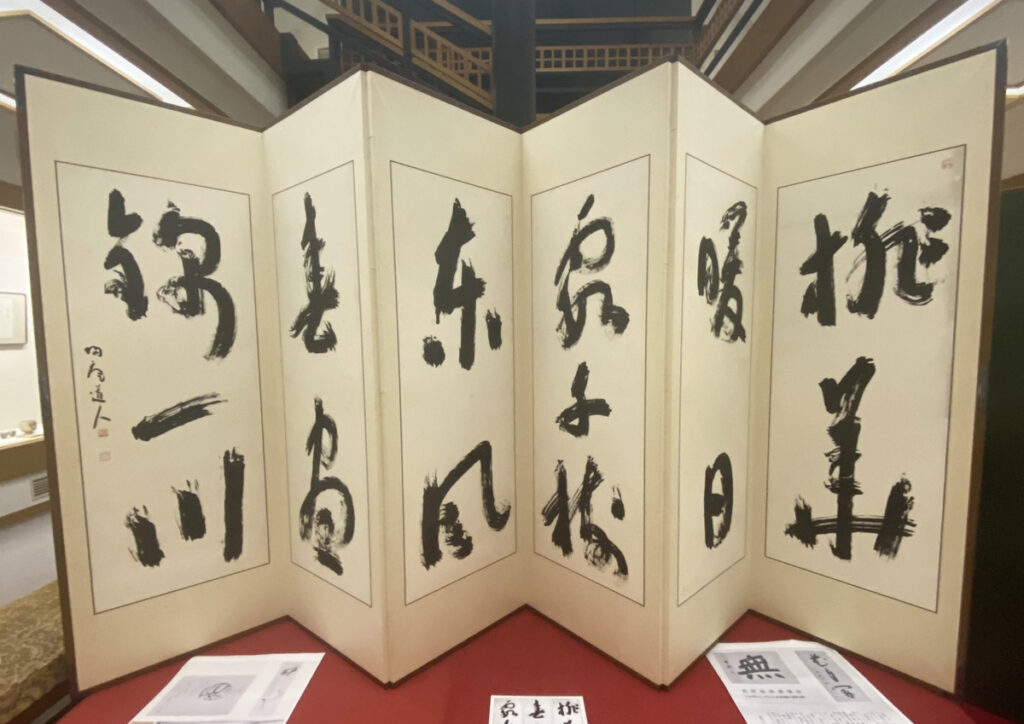

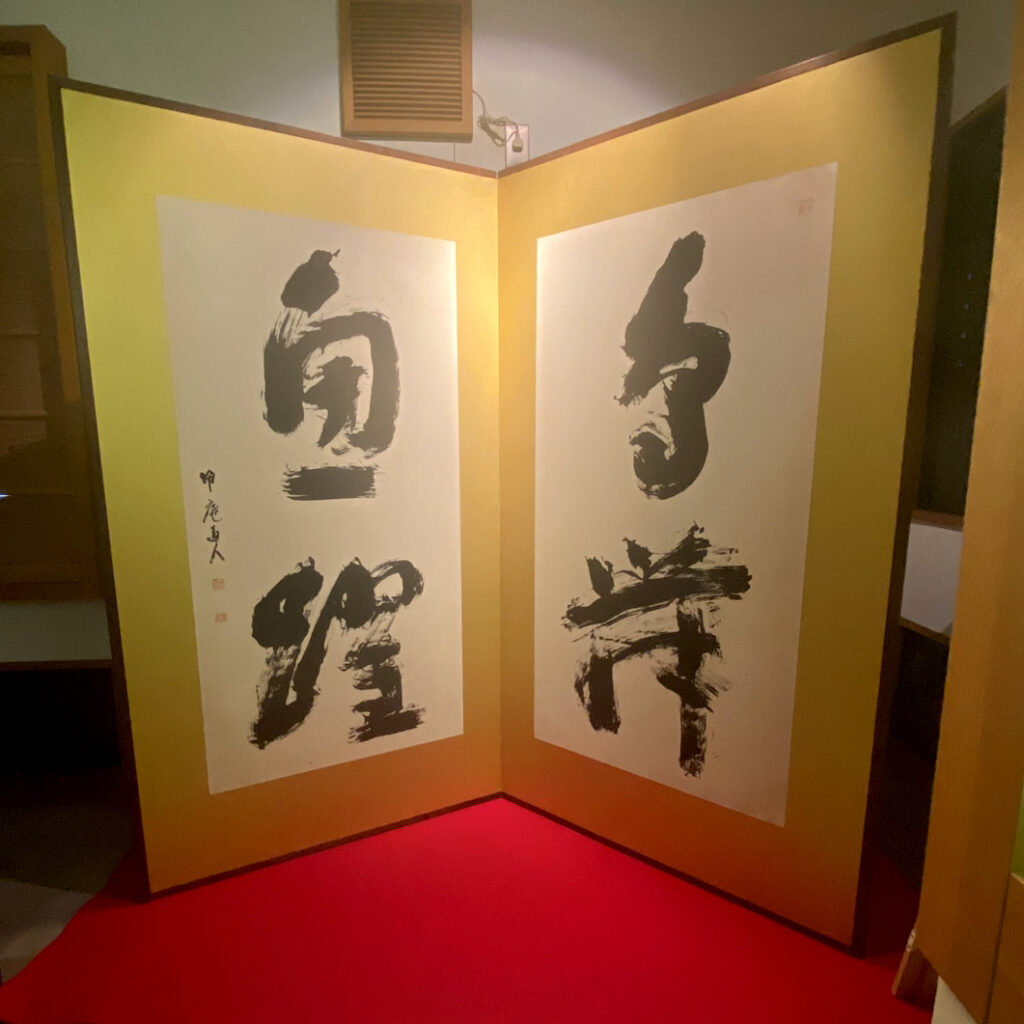

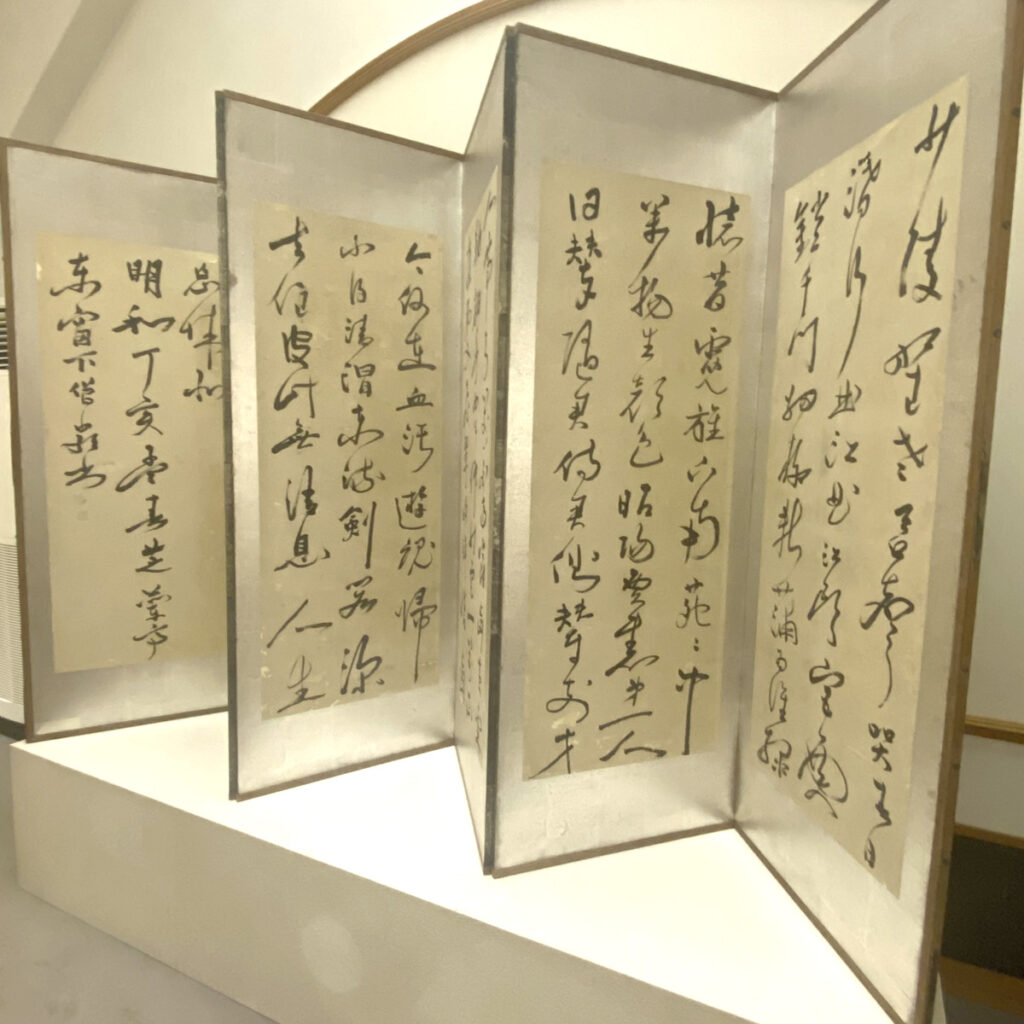

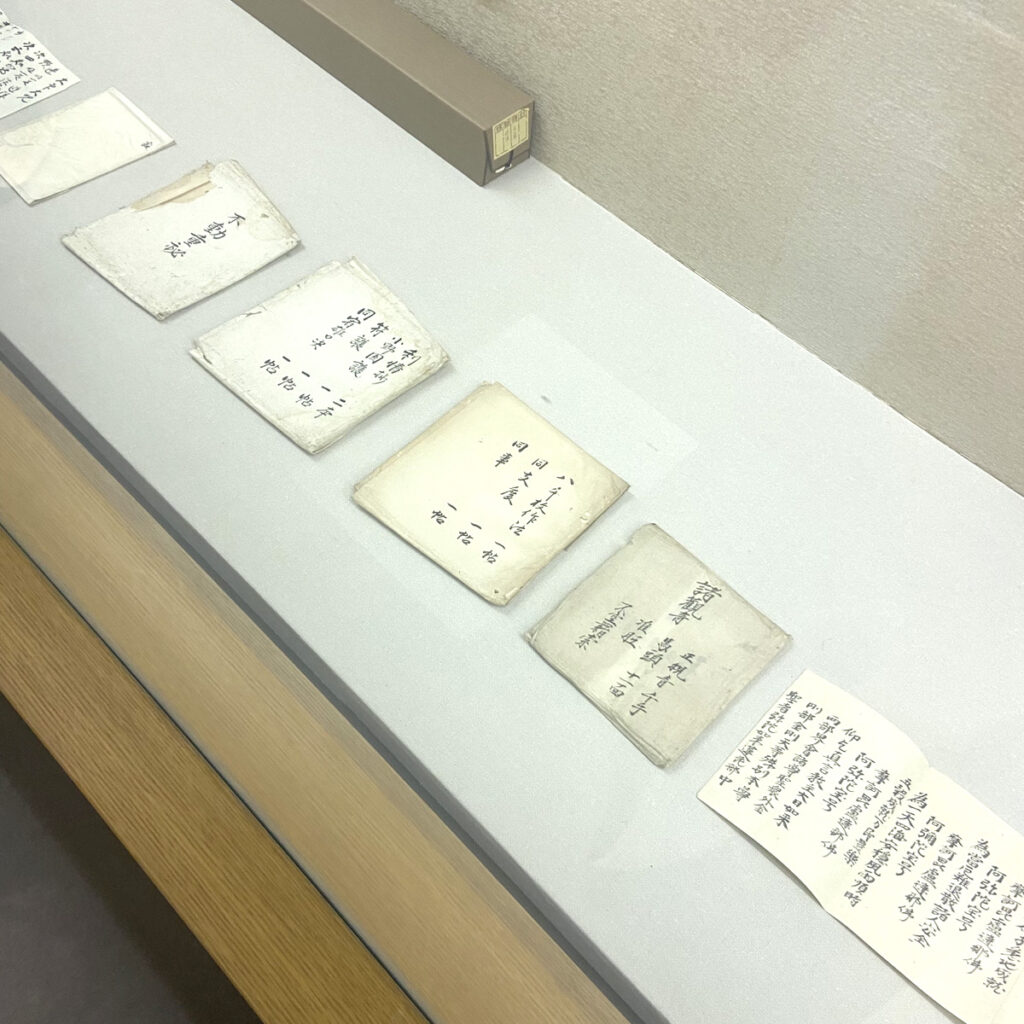

会場となっている客殿(游心亭)には、書や、屏風、文字入れをした焼物など約100点が並んでいます。

持宝院にゆかりのある寂嚴・帰庵の遺墨をご覧いただき、郷土の歴史に触れていただけたら幸いです。

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

寂嚴(じゃくごん)を知る

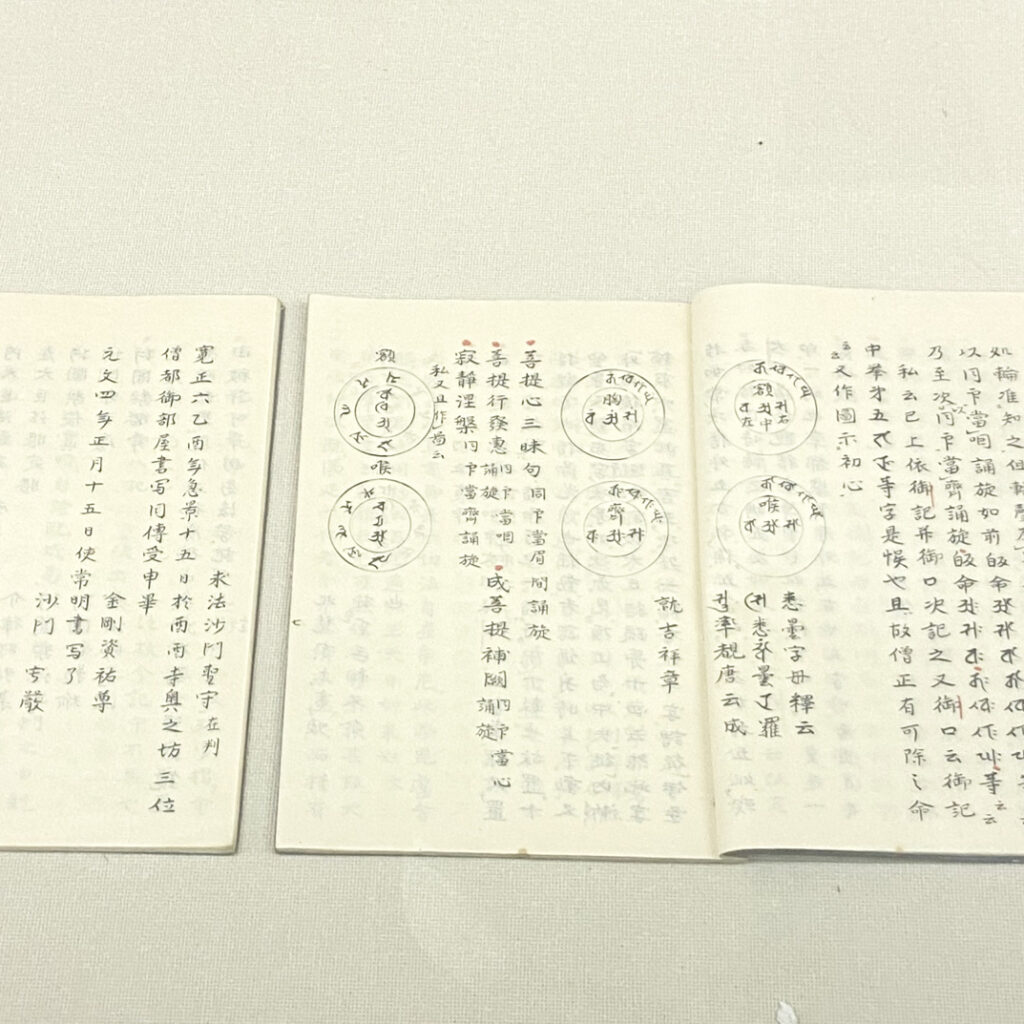

悉曇(しったん)= 梵字 の研究者・能書家であった寂嚴は、江戸時代中期ごろ現在の倉敷市連島矢柄村の宝島寺の住職でした。

そして能書家としては、良寛・慈雲とともに江戸中期の『桑門三筆』、あるいは明月を加えて『近世の四大書僧』とも言われています。

幕末には、犬養毅らが作品を愛蔵し魅力を発信したことで、その名が広まりました。

寂嚴の弟子が当院の住職だった関係で、当院には寂嚴の遺墨が数多く伝わっています。

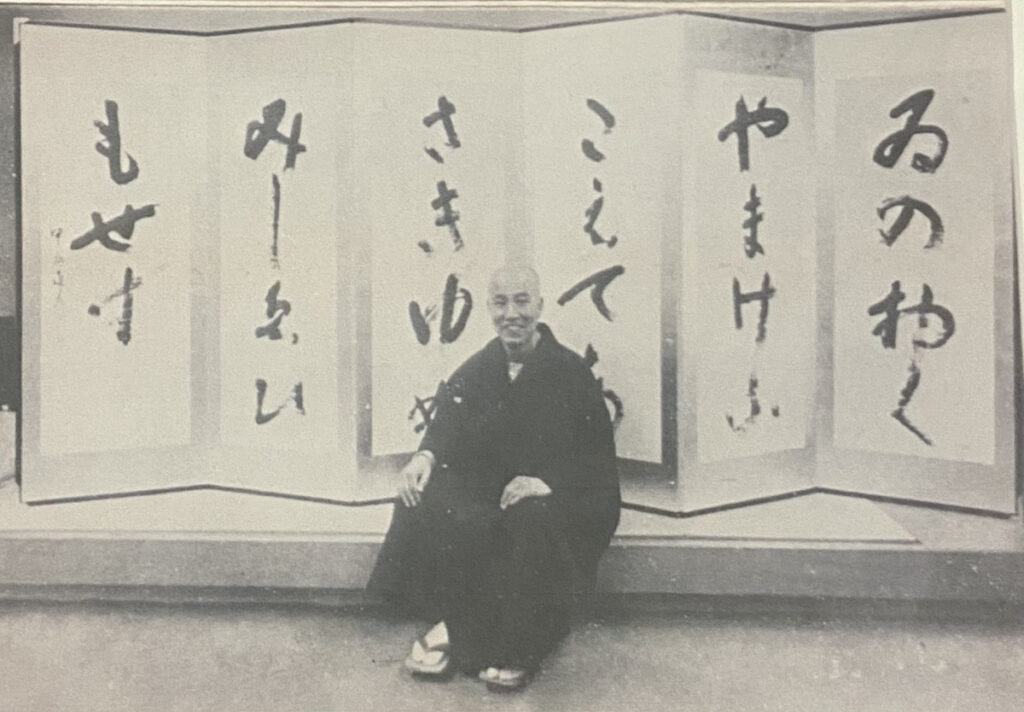

松坂帰庵(まつざか きあん)を知る

松坂帰庵は、岡山生まれの高僧でのちに岡山市の法界院の法位を継ぎ、大僧正に任じられました。

芸術に造詣が深く、書においてはのち自ら慈雲・寂嚴の流を極めました。

『現代の良寛』とも呼ばれたほど人柄と芸術が高く評価されおり、川端康成や会津八一が名筆と讃えた岡山の書聖であります。

先代の持宝院第27世住職・新見晃永は松坂帰庵の直弟子でしたので、当院には松坂帰庵の遺墨が100点以上伝わっています。